Der jüngste Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) dokumentiert erneut einen Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas in der Atmosphäre. Trotz stabiler menschenverursachter Emissionen wächst insbesondere der Kohlendioxidgehalt schneller als erwartet, und das sogar beschleunigt. Wahrscheinliche Ursache sind laut WMO die starken Emissionen in 2024 durch ausgedehnte Waldbrände sowie die verringerte Pufferwirkung von Ozeanen und Landvegetation.

Konzentrationen auf neuem Rekordniveau

Die gemessenen Treibhausgaskonzentrationen lagen bei:

- Kohlendioxid (CO₂): 423,9 ± 0,2 ppm

- Methan (CH₄): 1942 ± 2 ppb

- Lachgas (N₂O): 338,0 ± 0,1 ppb

Diese Werte stellen neue Höchststände dar. Sie liegen deutlich über den vorindustriellen Konzentrationen: +152 % bei CO₂, +266 % bei CH₄ und +125 % bei N₂O. Insbesondere der Anstieg von Kohlendioxid war im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich hoch.

Hintergründe zum beschleunigten Kohlendioxidanstieg

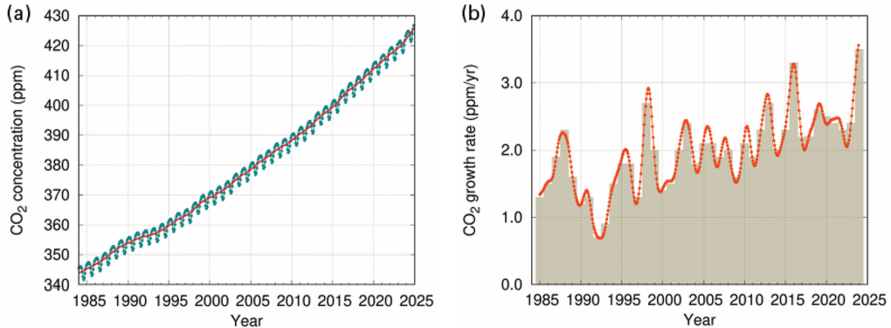

Obwohl die fossilen CO₂-Emissionen in den letzten Jahren nicht signifikant anstiegen, nahm die CO₂-Konzentration im Jahr 2024 stärker zu als in den letzten Jahren (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Global gemittelte Kohlendioxidkonzentration (a) und die Wachstumsrate (b) von 1984 bis 2024. Die rote Linie in (a) ist der Monatsmittelwert ohne saisonale Schwankungen. Die Zuwächse der aufeinanderfolgenden Jahresmittelwerte sind in (b) als hellbraune Säulen dargestellt. Quelle: WMO-Report 2025, abgerufen am 20.10.2025.

Als mögliche Ursachen werden neben natürlichen Schwankungen auch die starken Emissionen durch anhaltende Waldbrände und Veränderungen in der Effizienz natürlicher Kohlenstoffsenken wie Ozeane und Landvegetation diskutiert. Dabei betont die WMO, dass Kohlendioxid langfristig in der Atmosphäre verbleibt – mit Wirkungszeiträumen von Jahrhunderten.

Entwicklung von Methan und Lachgas

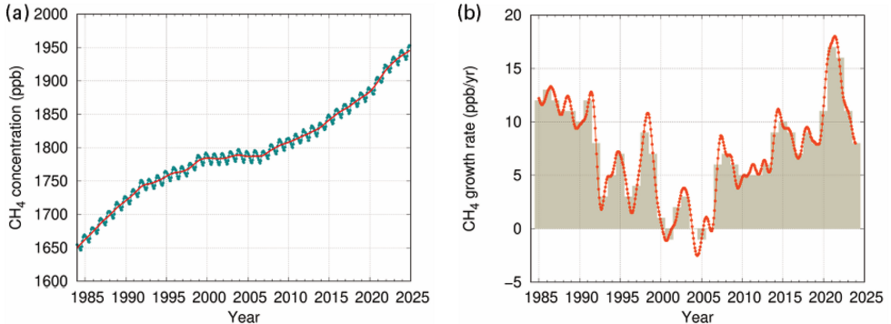

Methan und Lachgas tragen zwar geringer zum Treibhauseffekt bei, sind jedoch deutlich wirksamer als Kohlendioxid. Methan entsteht unter anderem in der Landwirtschaft, durch fossile Energiegewinnung sowie aus natürlichen Quellen. Die Wachstumsrate von Methan war 2024 leicht rückläufig im Vergleich zu den besonders hohen Zunahmen in den Jahren 2021 bis 2022 (siehe Abb. 2). Lachgas, das unter anderem aus stickstoffhaltigen Düngemitteln freigesetzt wird, zeigte weiterhin einen stabilen jährlichen Anstieg, jedoch auf leicht niedrigerem Niveau als im Durchschnitt (siehe WMO-Report 2025).

Abb. 2: Global gemittelte Methankonzentration (a) und die Wachstumsrate (b) von 1984 bis 2024. Die rote Linie in (a) ist der Monatsmittelwert ohne saisonale Schwankungen. Die Zuwächse der aufeinanderfolgenden Jahresmittelwerte sind in (b) als hellbraune Säulen dargestellt. Quelle: WMO-Report 2025, abgerufen am 20.10.2025.

Rolle der natürlichen Kohlenstoffsenken

Etwa die Hälfte der jährlichen Kohlendioxidemissionen wird derzeit durch Ozeane und die Landvegetation aufgenommen. Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass diese Senken empfindlich auf den Klimawandel reagieren. Eine geringere Aufnahmeleistung würde bedeuten, dass ein größerer Anteil der Emissionen in der Atmosphäre verbleibt, was mit möglichen Rückkopplungseffekten auf das Klimasystem verbunden ist.

Fazit

Die aktuellen Daten der WMO zeigen: Die Treibhausgasemissionen allein sind nur ein Teil des Problems – auch die Fähigkeit der Natur, Kohlendioxid auf natürliche Art und Weise zu speichern, ist begrenzt. Damit verdeutlicht der Bericht, wie komplex und dynamisch das Erdsystem ist. Die Klimapolitik muss deshalb stärker auf integrative Maßnahmen setzen, die Emissionsreduktion, Schutz natürlicher Senken und wissenschaftliches Monitoring miteinander verbinden.