Donauregion

Die Klimaregion Donau umfasst eine Fläche von rund 21.600 km² (s. Abb. 1). Die Höhe variiert zwischen 245 und 767 m über NN. Die mittlere Höhe beträgt 429 m über NN.

Klimaentwicklung

Vergangenheit

Das Klima in der Donauregion hat sich bereits deutlich verändert, dies dokumentieren die Messdaten der Vergangenheit. Betrachtet man die Trends von 1951–2019 (s. Abb. 2), so zeigen sich ein deutlicher Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 2,1 °C, heißere Sommer mit einer Zunahme von zehn Hitzetagen, warme Winter mit einer Abnahme um 16 Eistage, häufigere Starkregenereignisse mit einer Zunahme von 0,4 Tagen und trockene Sommer mit 14 % weniger Niederschlag.

Zukunft

Wie stark sich diese Trends in Zukunft fortsetzen, hängt davon ab, welche Mengen an Treibhausgasen die Menschheit weiterhin ausstößt. Aussagen über die Zukunft des Klimas trifft die Wissenschaft daher auf der Grundlage von Emissionsszenarien, die von einem unterschiedlich hohen Treibhausgasausstoß ausgehen. Für jedes Szenario werden wiederum mehrere Klimamodelle betrachtet. So ergibt sich eine Bandbreite an Klimasimulationen, mit deren Hilfe sich die Abweichung des künftigen Klimas gegenüber der Vergangenheit einschätzen lässt.

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf zwei verschiedene globale Emissionsszenarien: Das Szenario „ohne Klimaschutz“ (RCP 8.5) geht von einem uneingeschränkten Treibhausgasausstoß aus, das Szenario „mit Klimaschutz“ (RCP 2.6) von einem gebremsten Ausstoß, so dass eine globale 2 °C-Obergrenze noch eingehalten werden kann.

Die wichtigsten Trends zusammengefasst: Ohne Klimaschutz werden in der Zukunft steigende Jahresmitteltemperaturen, heißere Sommer und mildere Winter erwartet. Intensive Niederschläge werden häufiger auftreten, dabei werden sich die Niederschläge bis zum Jahr 2100 im Sommer verringern und im Winter erhöhen, wobei im Winter davon weniger als Schnee fällt.

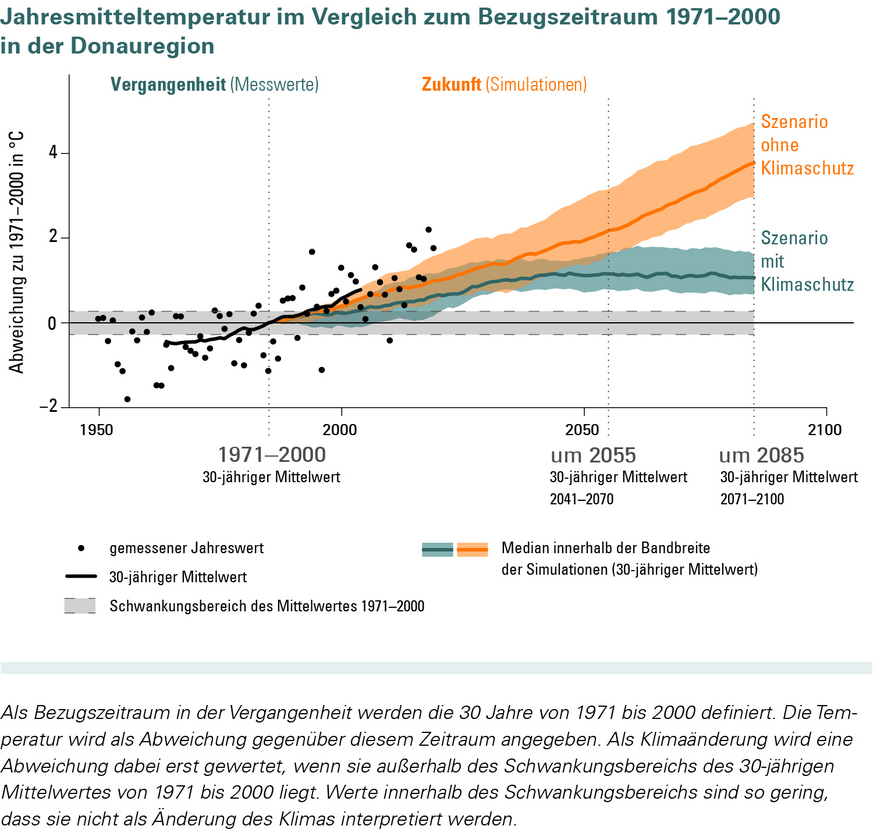

Jahresmitteltemperatur

Der Anstieg setzt sich fort: Ohne Klimaschutz wird die Temperatur gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel um 3,8 °C (maximal 4,7 °C) gegenüber der Referenzperiode 1971–2000 zunehmen. Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich der zukünftige Temperaturanstieg jedoch auf 1,1 °C (maximal 1,6 ° C) begrenzen (s. Abb. 3).

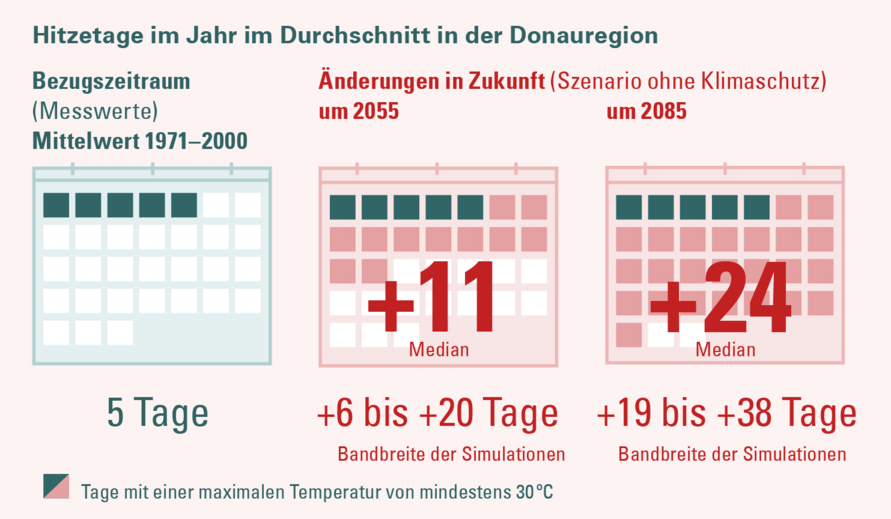

Heiße Sommer

Noch stärker als die Jahresmitteltemperatur steigen die Temperaturen im Sommer: Die Zahl an Hitzetagen (> 30 °C) wird in der Donauregion weiter zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 24 Hitzetage (maximal 38 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 4). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf vier Hitzetage (maximal 12 Tage) begrenzen.

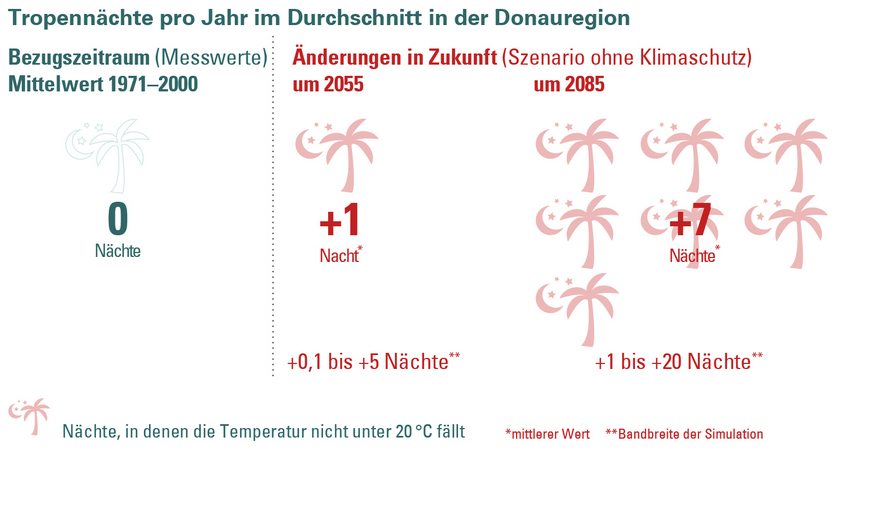

Bisher blieb die Donauregion noch weitgehend von Tropennächten, also Nächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C fällt, verschont. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel sieben Tropennächte (maximal 20 Nächte) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 5). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf maximal zwei Nächte begrenzen.

Warme Winter

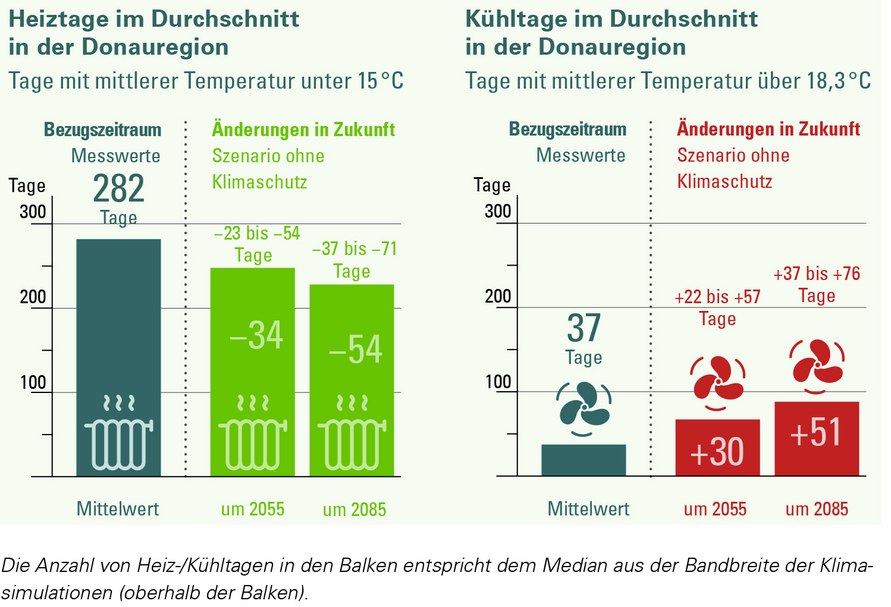

Kaum Schnee und wenig Frost – die steigenden Jahresmitteltemperaturen führen zu immer milderen Wintern: Ein positiver Effekt warmer Winter ist der sinkende Heizbedarf. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 54 Heiztage (maximal 71 Tage) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 6). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Abnahme jedoch auf 14 Heiztage (maximal 27 Tage) begrenzen. Die Kehrseite ist, dass die Tage im Jahr, an denen Gebäude mit viel Energie gekühlt werden müssen, in gleichem Maße zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 51 Kühltage (maximal 76 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 6). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 15 Kühltage (maximal 28 Tage) begrenzen.

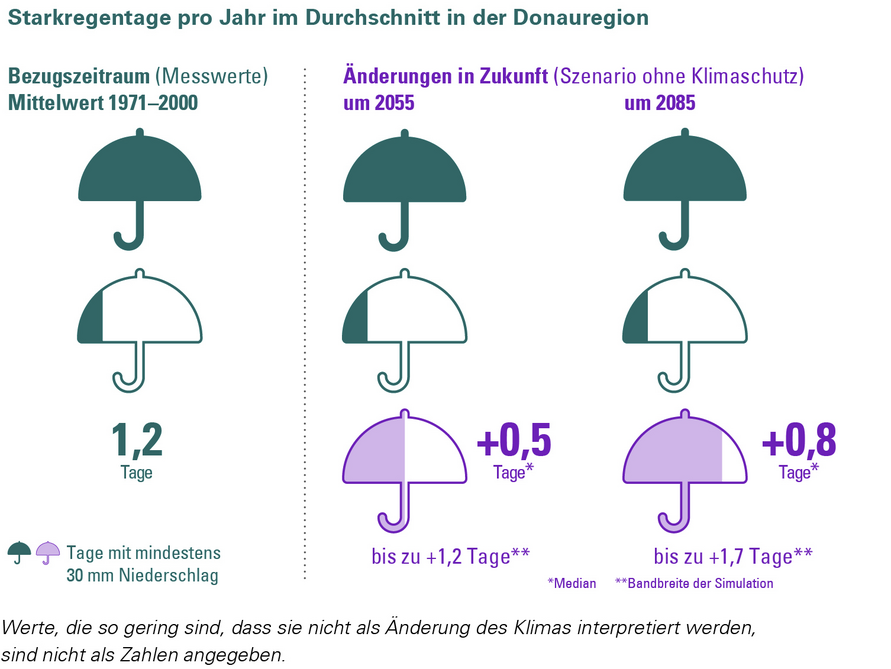

Heftige Regenfälle

Im bayernweiten Vergleich sind Starkregentage in der Klimaregion Donau eher selten. Starkniederschläge treten in der Zukunft möglicherweise häufiger und intensiver auf als bisher: Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 0,8 Starkregentage (maximal 1,7 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 7). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 0,3 Starkregentage (maximal 0,8 Tage) begrenzen.

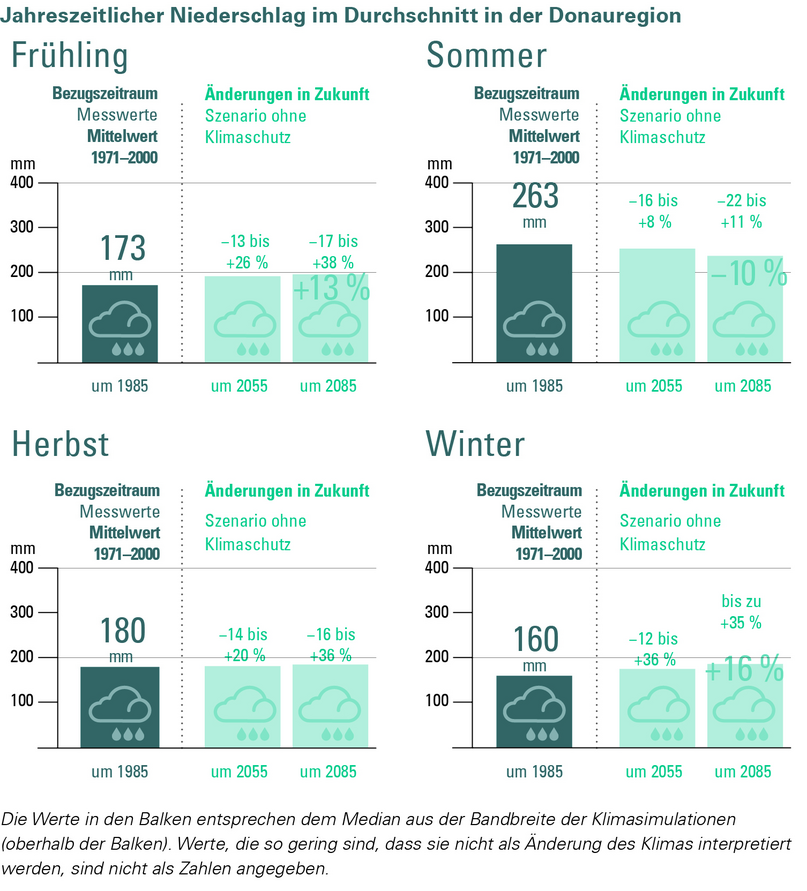

Umverteilung der Niederschläge zwischen den Jahreszeiten

Ohne Klimaschutz wird vor allem eine Zunahme der Niederschläge im Winter aber auch eher eine Abnahme im Sommer erwartet: Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 16 % Winterniederschlag (maximal 35 %) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 6 % (maximal 27 %) begrenzen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 10 % Sommerniederschlag (maximal 22 %) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz wird es jedoch im Mittel zu keiner Änderung kommen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel zu einer Zunahme des Frühjahrsniederschlages kommen (s. Abb. 8). Für den Herbst kommen die verschiedenen Klimamodellierungen zu unterschiedlichen Ergebnissen (s. Abb. 8).

Klimafolgen

In der Donauregion werden steigende Höchsttemperaturen im Sommer erwartet. Klimasimulationen zeigen, dass insbesondere ab Mitte des Jahrhunderts ohne Klimaschutz Hitzetage und Tropennächte deutlich zunehmen. Sonnenschein und Wärme im Sommer tun zwar gut. Doch extreme Hitze wirkt sich negativ aus. Kühlt es in den Städten nachts kaum ab, schlafen viele Menschen schlecht und können unter Stress geraten. Gluthitze hat sogar die Kraft, Straßen und Schienen zu beschädigen. Auch dem Vieh und den Kulturpflanzen machen hohe Temperaturen zu schaffen – die Anforderungen an Verschattung und Belüftung steigen. Kaum Schnee und wenig Frost – die steigenden Durchschnittstemperaturen führen zu immer milderen Wintern. Sie wirken sich auf die Land- und Fortwirtschaft aus, denn Schädlinge schätzen diese Bedingungen und breiten sich aus. Rodeln, Schlittschuh laufen – das wird künftig schwieriger, etwa, weil in den Wintermonaten eher Regen als Schnee fällt oder weil es nicht lange genug kalt ist, damit Seen zufrieren. Ein positiver Effekt warmer Winter ist allerdings das Sparen von Energie durch den sinkenden Heizbedarf. Seit 1951 muss heute durchschnittlich bereits an 33 Tagen weniger geheizt werden. Bei ungebremstem Klimawandel wird ein weiterer drastischer Rückgang erwartet. Die Kehrseite: Die Tage im Jahr, an denen Gebäude mit viel Energie gekühlt werden müssen, nehmen zu.

Wenn die Verdunstung mit steigenden Temperaturen zunimmt und möglicherweise auch der Sommerniederschlag in der Donauregion abnimmt, steigt das Risiko von Dürresommern. Der traditionell angebaute Hopfen gedeiht idealerweise bei mäßigem Sonnenschein. Hitzeperioden und Sommertrockenheit mag er nicht. Auch im Gemüseanbau gewinnen boden- und wasserschonende Methoden wie Mulchen und Agroforstanbau an Bedeutung. Trockene Wälder sind leichte Beute für Schädlinge und Krankheitserreger, so dass die Gefahr von Waldbränden steigt. Dürreereignisse haben auch Folgen für die Flüsse und Seen in der Donauregion. Weniger Wasser bei steigenden Temperaturen führt zu Sauerstoffmangel, der Wassertiere gefährdet. Dann wird auch Kühlwasser für die Industrie und Kraftwerke zur Mangelware. Für die Zukunft wird ohne Klimaschutz eine Zunahme niederschlagsfreier Wochen in der Zeit von Juli bis September erwartet.

Die steigenden Temperaturen wirken sich auch auf den Niederschlag aus. Allerdings ist die Entwicklung hier nicht so eindeutig wie bei der Lufttemperatur. Ohne verstärkte Anstrengungen für den Klimaschutz könnten die Niederschläge in der Donauregion im Mittel aber im Winter höher und im Sommer geringer ausfallen. Da die Donauregion mit 776 mm eine der niederschlagsärmeren Landesteile Bayerns ist, kann das zu einer Herausforderung für die Land- und Forstwirtschaft werden. Vom extremen Starkregen im Sommer 2016 war die Donauregion besonders betroffen. An den Zuflüssen des Inns zeigten sich die verheerenden Folgen besonders drastisch: Aus vormals kleinen Bächen wurden Wassermassen mit zerstörerischer Kraft, innerhalb weniger Stunden kam es zu folgenschweren Sturzfluten. Im Jahr 2013 erlebte die Region dramatische Flusshochwasser. Solche Ereignisse könnten künftig häufiger auftreten, und zwar vor allem dann, wenn die globale Erwärmung weiter voranschreitet. Denn je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen und umso stärkere Niederschläge fallen. Zu den negativen Folgen zählt auch der Verlust von Ackerboden durch Regenerosion. In Teilen der Region südlich der Donau ist dieser Verlust bereits vergleichsweise hoch. Die Erosionswirkung des Regens hat zugenommen und die Entwicklung wird sich mit der erwarteten Intensivierung der Niederschläge noch weiter fortsetzen.

Die Folgen des Klimawandels sind in der Donauregion schon heute spürbar und werden sich insbesondere ohne ambitionierten Klimaschutz weiter verschärfen.

Eine ausführliche Beschreibung der Klimafolgen findet man in den Klima-Steckbriefen:

Klima-Steckbrief Mittelfranken

Klima-Steckbrief Niederbayern

Klima-Steckbrief Oberbayern

Klima-Steckbrief Oberpfalz

Klima-Steckbrief Schwaben

Anpassungsmaßnahmen

Die Folgen des Klimawandels wie großflächige und lokale Starkregenereignisse, Georisiken oder die Gefährdung der Artenvielfalt und Ökosysteme zeigen sich bereits heute in der Klimaregion Donau. Deshalb erfordert die fortschreitende Erderwärmung nicht nur, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sondern ebenso, sich an die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen.

Eine Übersicht über wesentliche Anpassungsmaßnahmen findet man in den Maßnahmenblättern im Anhang der Broschüre „Klimaanpassung in Bayern – Handbuch zur Umsetzung“ (Stand: Oktober 2021). Sie beschreiben die Maßnahmen, die sich zur Bewältigung der Klimafolgen eignen und verweisen u. a. auf Praxisbeispiele, einzubindende Akteure und Finanzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt dieses Handbuch bei der Umsetzung von Maßnahmen und führt schrittweise durch den Anpassungsprozess. Eine Auswahl lokaler Praxisbeispiele wird zudem in einer interaktiven Karte im BayKIS vorgestellt. Die Praxisbeispiele können zur Umsetzung von eigenen Maßnahmen motivieren und inspirieren.

Weiterführende Informationen

Klima-Faktenblätter Bayern und Donau - Klima der Vergangenheit und Zukunft

Klima-Steckbriefe der Regierungsbezirke Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Schwaben