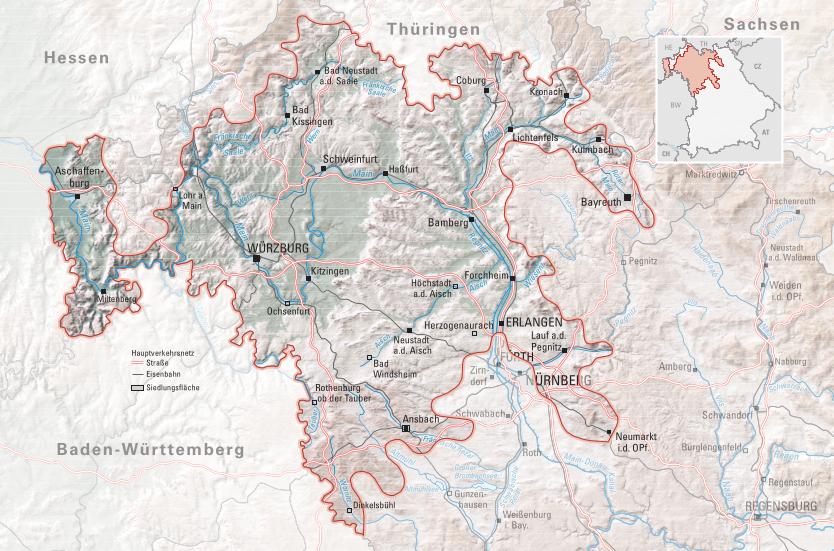

Mainregion

Die Klimaregion Main umfasst eine Fläche von rund 13.900 km² (s. Abb. 1). Die Höhe variiert zwischen 102 und 603 m über NN. Die mittlere Höhe beträgt 326 m über NN.

Klimaentwicklung

Vergangenheit

Das Klima in der Mainregion hat sich bereits deutlich verändert, dies dokumentieren die Messdaten der Vergangenheit. Betrachtet man die Trends von 1951–2019 (s. Abb. 2), so zeigen sich ein deutlicher Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 1,8 °C, heiße Sommer mit einer Zunahme von 10 Hitzetagen, warme Winter mit einer Abnahme um 14 Eistage, häufigere Starkregenereignisse mit einer Zunahme von 0,4 Tagen und knapp eine zusätzliche Woche ohne Regen von April bis Juni.

Zukunft

Wie stark sich diese Trends in Zukunft fortsetzen, hängt davon ab, welche Mengen an Treibhausgasen die Menschheit weiterhin ausstößt. Aussagen über die Zukunft des Klimas trifft die Wissenschaft daher auf der Grundlage von Emissionsszenarien, die von einem unterschiedlich hohen Treibhausgasausstoß ausgehen. Für jedes Szenario werden wiederum mehrere Klimamodelle betrachtet. So ergibt sich eine Bandbreite an Klimasimulationen, mit deren Hilfe sich die Abweichung des künftigen Klimas gegenüber der Vergangenheit einschätzen lässt.

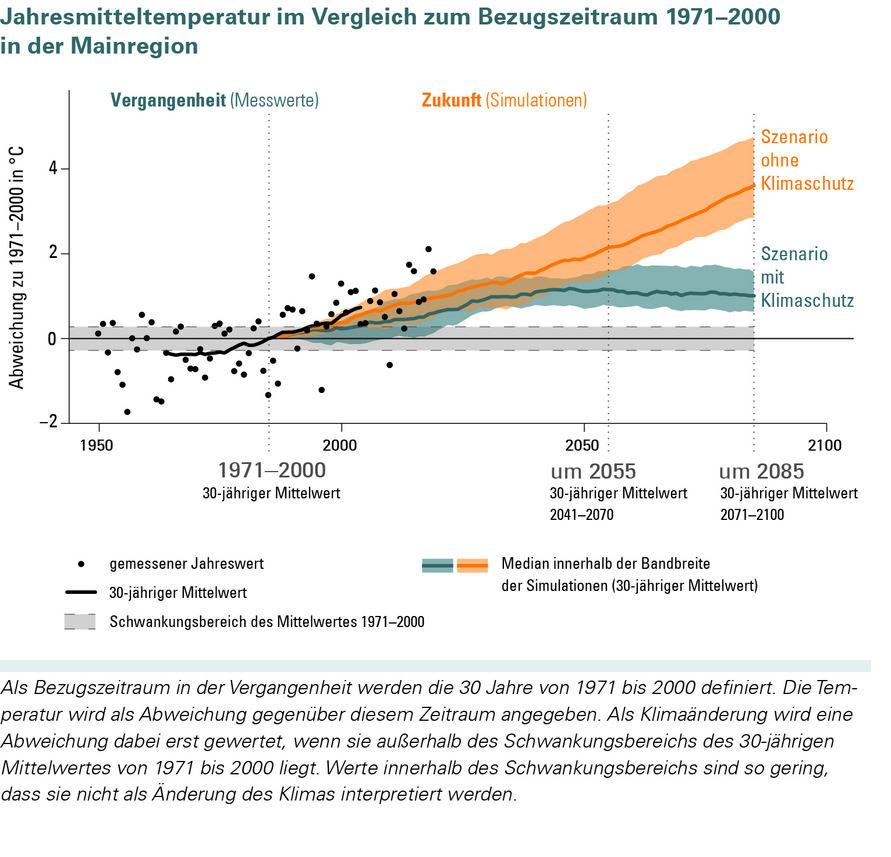

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf zwei verschiedene globale Emissionsszenarien: Das Szenario „ohne Klimaschutz“ (RCP 8.5) geht von einem uneingeschränkten Treibhausgasausstoß aus, das Szenario „mit Klimaschutz“ (RCP 2.6) von einem gebremsten Ausstoß, so dass eine globale 2 °C-Obergrenze noch eingehalten werden kann.

Die wichtigsten Trends zusammengefasst: Ohne Klimaschutz werden in der Zukunft steigende Jahresmitteltemperaturen, heißere Sommer und mildere Winter erwartet. Intensive Niederschläge werden häufiger auftreten, dabei werden sich die Niederschläge bis zum Jahr 2100 im Sommer verringern und im Winter erhöhen, wobei im Winter davon weniger als Schnee fällt.

Jahresmitteltemperatur

Der Anstieg setzt sich fort: Ohne Klimaschutz wird die Temperatur gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel um 3,6 °C (maximal 4,8 °C) gegenüber der Referenzperiode 1971–2000 zunehmen. Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich der zukünftige Temperaturanstieg jedoch auf 1,0 °C (maximal 1,6 ° C) begrenzen (s. Abb. 3).

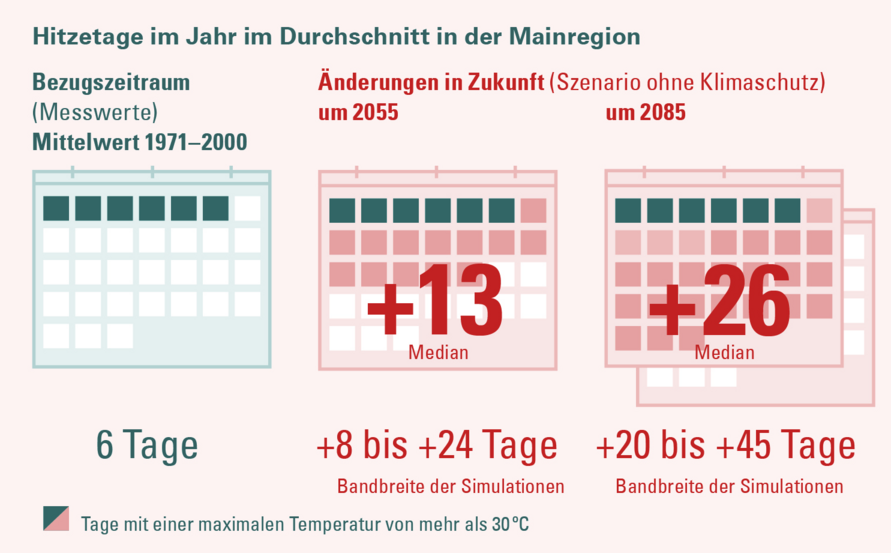

Heiße Sommer

Noch stärker als die Jahresmitteltemperatur steigen die Temperaturen im Sommer: Die Zahl an Hitzetagen (> 30 °C) wird in der Klimaregion Main weiter zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 26 Hitzetage (maximal 45 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 4). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 6 Hitzetage (maximal 13 Tage) begrenzen.

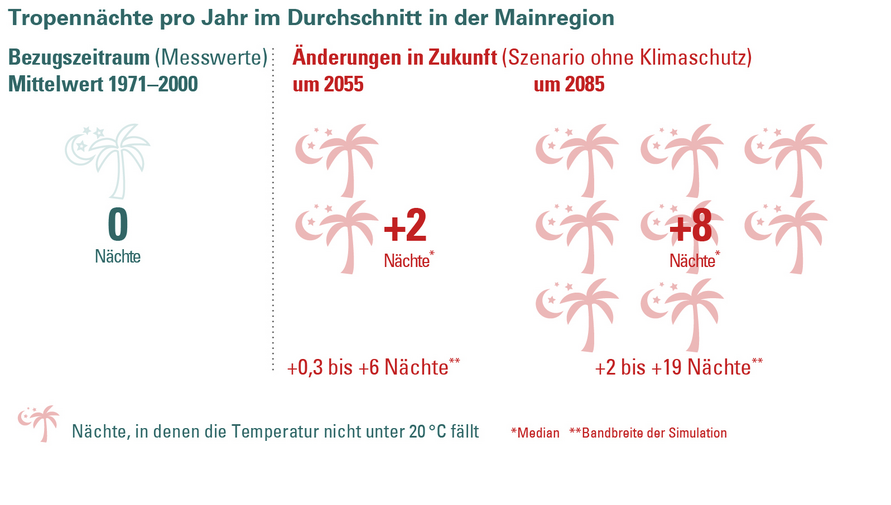

Bisher blieb die Mainregion noch weitgehend von Tropennächten, also Nächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C fällt, verschont. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 8 Tropennächte (maximal 19 Nächte) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 5). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf maximal 2 Nächte begrenzen.

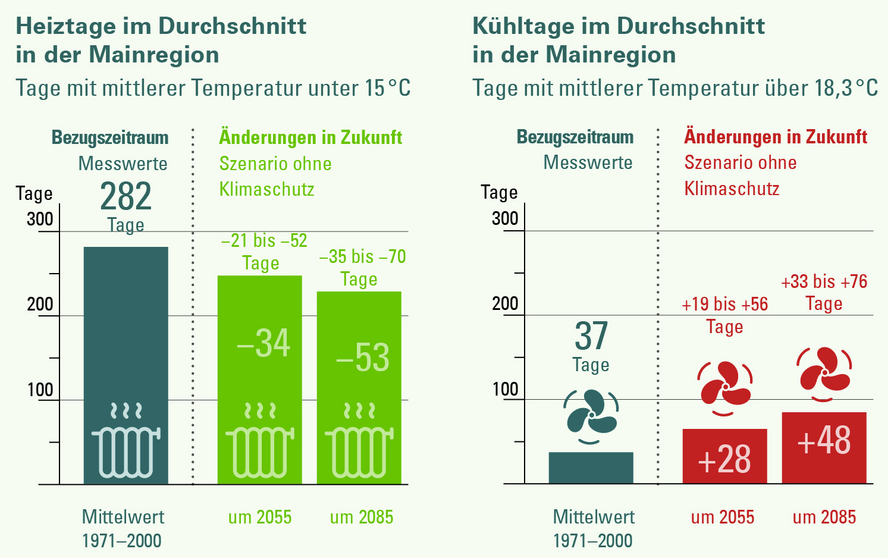

Warme Winter

Kaum Schnee und wenig Frost – die steigenden Jahresmitteltemperaturen führen zu immer milderen Wintern: Ein positiver Effekt warmer Winter ist der sinkende Heizbedarf. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 53 Heiztage (maximal 70 Tage) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 6). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Abnahme jedoch auf 14 Heiztage (maximal 26 Tage) begrenzen. Die Kehrseite ist, dass die Tage im Jahr, an denen Gebäude mit viel Energie gekühlt werden müssen, in gleichem Maße zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 48 Kühltage (maximal 76 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 6). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 14 Kühltage (maximal 27 Tage) begrenzen.

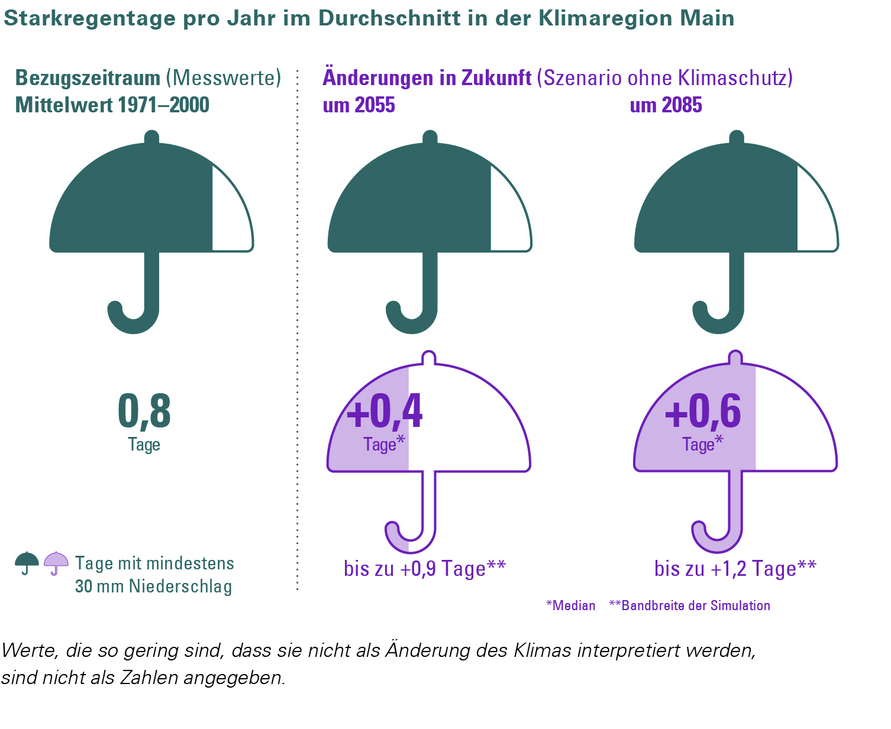

Heftige Regenfälle

Im bayernweiten Vergleich weist die Klimaregion Main die geringste Anzahl an Starkregentagen auf. Starkniederschläge treten in der Zukunft möglicherweise häufiger und intensiver auf als bisher: Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 0,6 Starkregentage (maximal 1,2 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 7). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 0,2 Starkregentage (maximal 0,5 Tage) begrenzen.

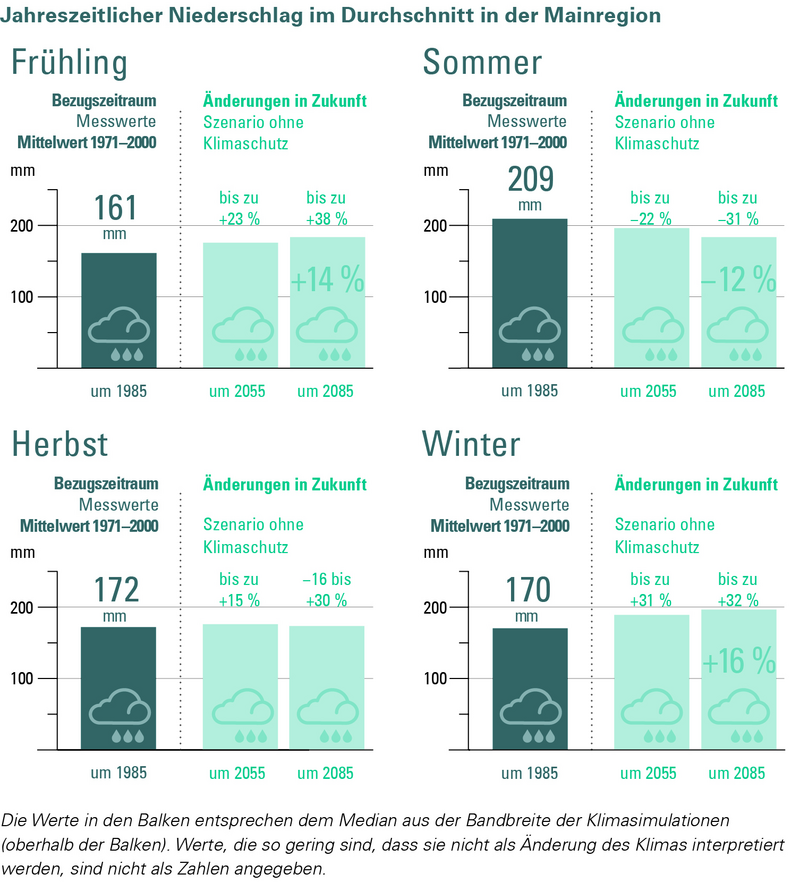

Umverteilung der Niederschläge zwischen den Jahreszeiten

Ohne Klimaschutz wird vor allem eine Zunahme der Niederschläge im Winter aber auch eher eine Abnahme im Sommer erwartet: Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 16 % Winterniederschlag (maximal 32 %) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 6 % (maximal 20 %) begrenzen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 12 % Sommerniederschlag (maximal 31 %) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz wird es jedoch im Mittel zu fast keiner Änderung kommen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel zu einer Zunahme des Frühjahrsniederschlages kommen (s. Abb. 8). Für den Herbst kommen die verschiedenen Klimamodellierungen zu unterschiedlichen Ergebnissen (s. Abb. 8).

Klimafolgen

In der Mainregion wird ohne Klimaschutzmaßnahmen ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur erwartet. Die steigenden Temperaturen führen zu verlängerten Vegetationsperioden. Das eröffnet einerseits Chancen, kann aber auch das abgestimmte Zusammenspiel zwischen Bestäubern und Pflanzen durcheinanderbringen. Noch stärker als die Jahresmitteltemperatur steigen die Höchsttemperaturen im Sommer. Sonnenschein und Wärme im Sommer tun gut. Doch extreme Hitze wirkt sich negativ auf viele Bereiche des Lebens aus. Kühlt es nachts nicht ab, schlafen viele Menschen schlecht. Besonders ältere Menschen leiden oft stark unter der Hitze. Auch in der Landwirtschaft sind die Auswirkungen spürbar, etwa im Weinbau. Traditionelle fränkische Rebsorten kommen nicht so gut mit der Hitze zurecht. Klimasimulationen zeigen, dass insbesondere ab Mitte des Jahrhunderts ohne Klimaschutz Hitzeereignisse deutlich zunehmen. Kaum Schnee und wenig Frost – die steigenden Durchschnittstemperaturen führen zu immer milderen Wintern. Zum Bedauern der Liebhaber des fränkischen Eisweins. Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts kommt die überwiegende Mehrheit der Klimasimulationen zu dem Ergebnis, dass der Niederschlag ohne wirksamen Klimaschutz im Sommer ab- und im Winter zunehmen wird. Kann der Ausstoß an Treibhausgasen in naher Zukunft deutlich verringert werden, so ist im Mittel keine jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge zu erwarten. Starkniederschläge werden in Zukunft auch in der Mainregion wahrscheinlich häufiger und intensiver auftreten als bisher. Die Folgen wären verheerend: Lokale Überschwemmungen und Erdrutsche würden nicht nur Hab und Gut gefährden, sondern auch Menschenleben. In der Mainregion ist zu beobachten, wie sich trockene Sommer auswirken: Fichten und Kiefern sterben bereits ab. Auch die Buche kommt an ihre Grenzen. Weniger Wasser bei steigenden Temperaturen in Seen und in Flüssen wie dem Main führt zudem zu Sauerstoffmangel. Das fördert das Algenwachstum und gefährdet Wassertiere.

Die Folgen des Klimawandels sind in der Mainregion schon heute spürbar und werden sich insbesondere ohne ambitionierten Klimaschutz weiter verschärfen.

Eine ausführliche Beschreibung der Klimafolgen findet man in den Klima-Steckbriefen:

Klima-Steckbrief Mittelfranken

Klima-Steckbrief Oberfranken

Klima-Steckbrief Oberpfalz

Klima-Steckbrief Unterfranken

Anpassungsmaßnahmen

Die Folgen des Klimawandels wie großflächige und lokale Starkregenereignisse, Georisiken oder die Gefährdung der Artenvielfalt und Ökosysteme zeigen sich bereits heute in der Klimaregion Main. Deshalb erfordert die fortschreitende Erderwärmung nicht nur, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sondern ebenso, sich an die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen.

Eine Übersicht über wesentliche Anpassungsmaßnahmen findet man in den Maßnahmenblättern im Anhang der Broschüre „Klimaanpassung in Bayern – Handbuch zur Umsetzung“ (Stand: Oktober 2021). Sie beschreiben die Maßnahmen, die sich zur Bewältigung der Klimafolgen eignen und verweisen u. a. auf Praxisbeispiele, einzubindende Akteure und Finanzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt dieses Handbuch bei der Umsetzung von Maßnahmen und führt schrittweise durch den Anpassungsprozess. Eine Auswahl lokaler Praxisbeispiele wird zudem in einer interaktiven Karte im BayKIS vorgestellt. Die Praxisbeispiele können zur Umsetzung von eigenen Maßnahmen motivieren und inspirieren.

Weiterführende Informationen

Klima-Faktenblätter Bayern und Mainregion - Klima der Vergangenheit und Zukunft

Klima-Steckbriefe der Regierungsbezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz und Unterfranken