Ostbayerisches Hügel- und Bergland

Die Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland umfasst eine Fläche von rund 11.900 km² (s. Abb. 1). Die Höhe variiert zwischen 275 und 1452 m über NN. Die mittlere Höhe beträgt 563 m über NN.

Klimaentwicklung

Vergangenheit

Das Klima in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland hat sich bereits deutlich verändert, dies dokumentieren die Messdaten der Vergangenheit. Betrachtet man die Trends von 1951–2019 (s. Abb. 2), so zeigen sich ein deutlicher Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 1,9 °C, heiße Sommer mit einer Zunahme von sechs Hitzetagen, warme Winter mit einer Abnahme um 16 Eistage, häufigere Starkregenereignisse mit einer Zunahme von 0,8 Tagen und 12 % weniger Niederschlag von April bis Juni.

Zukunft

Wie stark sich diese Trends in Zukunft fortsetzen, hängt davon ab, welche Mengen an Treibhausgasen die Menschheit weiterhin ausstößt. Aussagen über die Zukunft des Klimas trifft die Wissenschaft daher auf der Grundlage von Emissionsszenarien, die von einem unterschiedlich hohen Treibhausgasausstoß ausgehen. Für jedes Szenario werden wiederum mehrere Klimamodelle betrachtet. So ergibt sich eine Bandbreite an Klimasimulationen, mit deren Hilfe sich die Abweichung des künftigen Klimas gegenüber der Vergangenheit einschätzen lässt.

Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf zwei verschiedene globale Emissionsszenarien: Das Szenario „ohne Klimaschutz“ (RCP 8.5) geht von einem uneingeschränkten Treibhausgasausstoß aus, das Szenario „mit Klimaschutz“ (RCP 2.6) von einem gebremsten Ausstoß, so dass eine globale 2 °C-Obergrenze noch eingehalten werden kann.

Die wichtigsten Trends zusammengefasst: Ohne Klimaschutz werden in der Zukunft steigende Jahresmitteltemperaturen, wärmere Sommer und mildere Winter erwartet. Intensive Niederschläge werden häufiger auftreten, dabei werden sich die Niederschläge bis zum Jahr 2100 im Sommer verringern und im Winter erhöhen, wobei im Winter davon weniger als Schnee fällt.

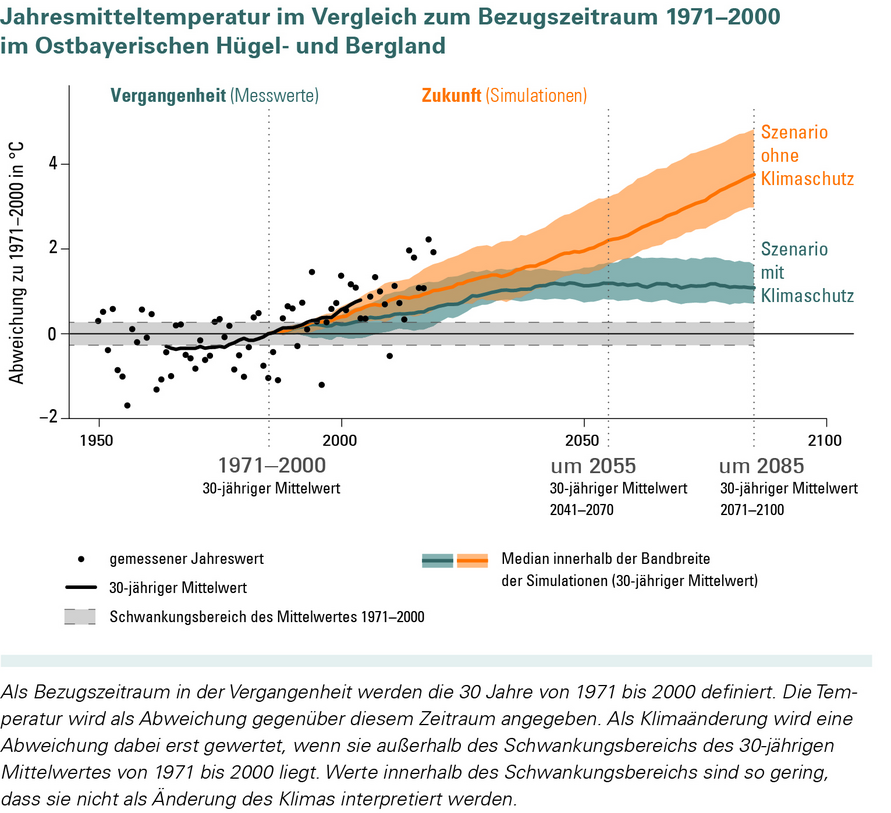

Jahresmitteltemperatur

Der Anstieg setzt sich fort: Ohne Klimaschutz wird die Temperatur gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel um 3,8 °C (maximal 4,8 °C) gegenüber der Referenzperiode 1971–2000 zunehmen. Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich der zukünftige Temperaturanstieg jedoch auf 1,1 °C (maximal 1,6 ° C) begrenzen (s. Abb. 3).

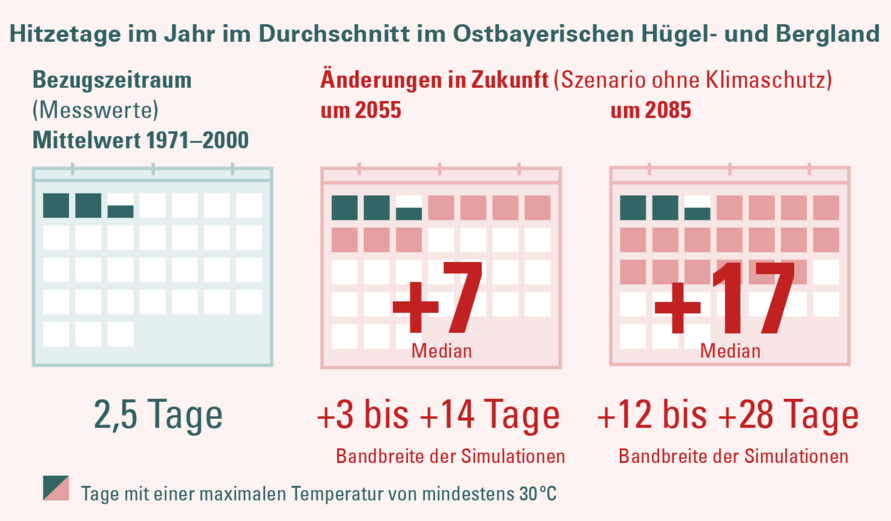

Heiße Sommer

Noch stärker als die Jahresmitteltemperatur steigen die Temperaturen im Sommer: Die Zahl an Hitzetagen (> 30 °C) wird in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland weiter zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 17 Hitzetage (maximal 28 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 4). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf drei Hitzetage (maximal acht Tage) begrenzen.

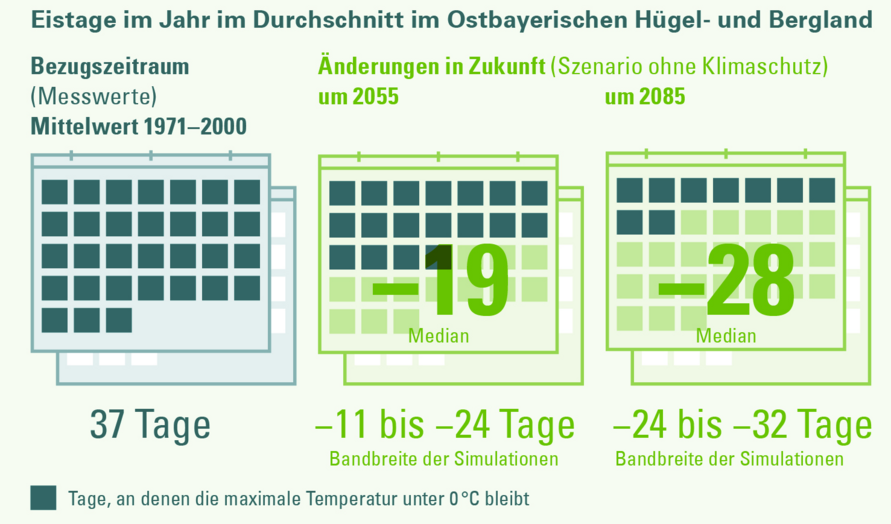

Warme Winter

Kaum Schnee und wenig Frost – die steigenden Jahresmitteltemperaturen führen zu immer milderen Wintern: Die Zahl an Eistagen wird in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland abnehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 28 Eistage (maximal 32 Tage) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 5). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Abnahme jedoch auf 11 Eistage (maximal 14 Tage) begrenzen.

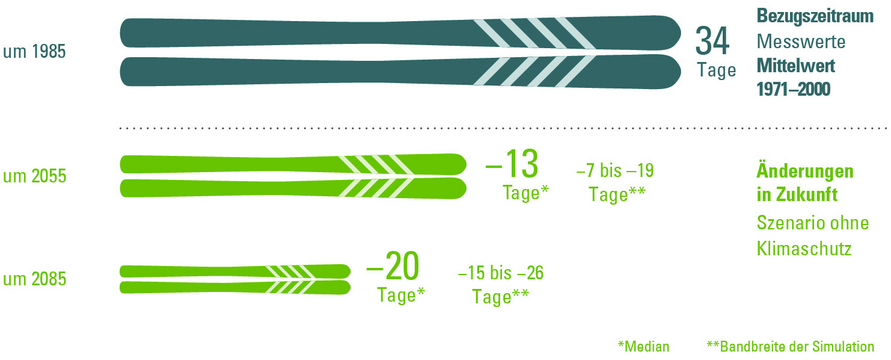

Auch die Frostdauer, also die Anzahl aufeinanderfolgender Tage in denen das Minimum der Tagestemperatur unter 0° C liegt, nimmt in Zukunft ab. Ohne Klimaschutz wird die maximale Frostdauer gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 20 Tage (maximal 26 Tage) kürzer sein als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 6). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Verkürzung der Frostdauer jedoch auf acht Tage (maximal 11 Tage) begrenzen.

Heftige Regenfälle

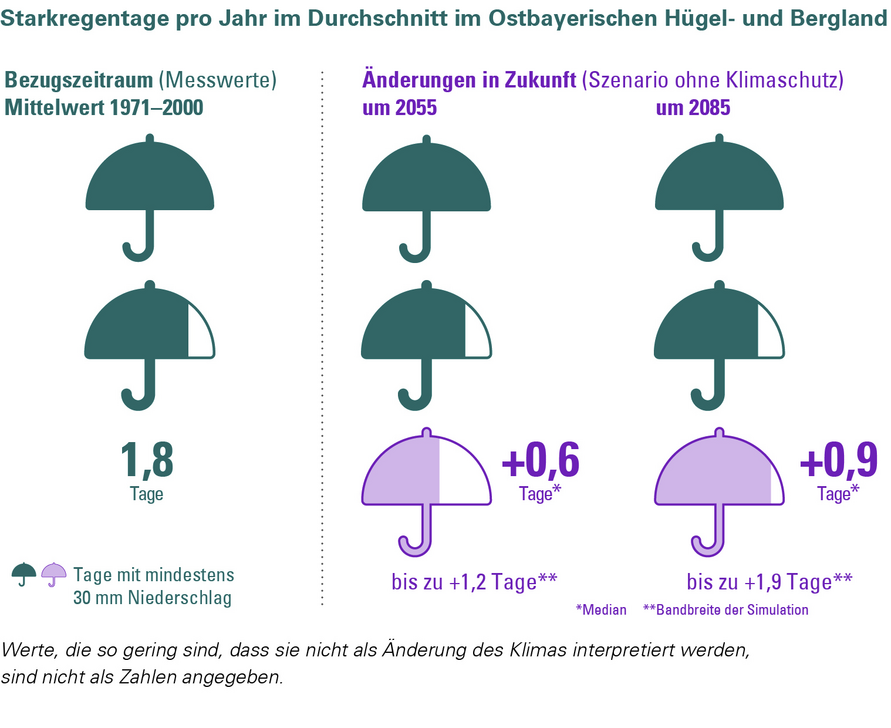

Starkniederschläge treten im Ostbayerischen Hügel- und Bergland in der Zukunft möglicherweise noch häufiger und intensiver auf als bisher: Die Zahl an Starkregentagen wird im Ostbayerischen Hügel- und Bergland im Mittel zunehmen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 0,9 Starkregentage (maximal 1,9 Tage) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 7). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 0,2 Starkregentag (maximal 0,7 Tage) begrenzen.

Umverteilung der Niederschläge zwischen den Jahreszeiten

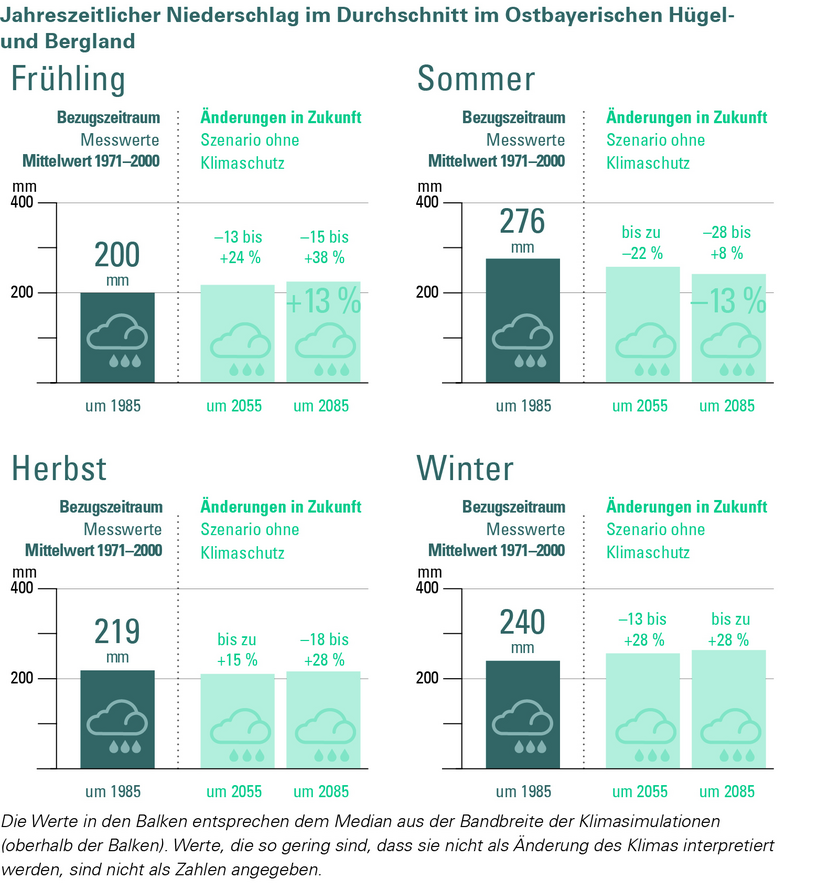

Ohne Klimaschutz wird vor allem eine Zunahme der Niederschläge im Winter aber auch eher eine Abnahme im Sommer erwartet: Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 10 % Winterniederschlag (maximal 28 %) mehr geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz lässt sich die Zunahme jedoch auf 4 % (maximal 17 %) begrenzen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel 13 % Sommerniederschlag (maximal 28 %) weniger geben als in der Referenzperiode 1971–2000 (s. Abb. 8). Mit ambitioniertem Klimaschutz wird es jedoch im Mittel zu fast keiner Änderung kommen. Ohne Klimaschutz wird es gegen Ende des Jahrhunderts im Mittel zu einer Zunahme des Frühjahrsniederschlages kommen (s. Abb. 8). Für den Herbst kommen die verschiedenen Klimamodellierungen zu unterschiedlichen Ergebnissen (s. Abb. 8).

Klimafolgen

Die Klimasimulationen zeigen einen weiteren Anstieg der Jahresmitteltemperatur. Bei einem ungeminderten Treibhausgasausstoß würde die Temperatur immer stärker ansteigen. Besonders warme Jahre wie 2018 würden dann regelmäßig auftreten. Bislang ist das Ostbayerische Hügel- und Bergland von sehr großer Hitze verschont worden. Gleichwohl werden die Temperaturen im Sommer noch stärker als die Jahresmitteltemperatur steigen. Hitzetage werden zunehmen – darunter leiden insbesondere ältere Menschen. Sonnenschein und Wärme tun gut. Jedoch macht extreme Hitze vielen zu schaffen – u. a. können Kreislaufbeschwerden auftreten. Nicht nur wir Menschen, auch das Vieh und die Ackerkulturen geraten unter Hitzestress. Klimasimulationen zeigen, dass die Sommerhitze insbesondere ab Mitte des Jahrhunderts ohne Klimaschutz deutlich zunehmen wird.

Ski fahren, rodeln, Schlittschuh laufen – das wird künftig schwieriger. Etwa, weil in den Wintermonaten eher Regen als Schnee fällt oder weil es nicht lange genug kalt ist. Die Zahl frostiger Tage wird in Zukunft im Ostbayerischen Hügel- und Bergland deutlich zurückgehen.

Steigende Temperaturen wirken sich auch auf den Niederschlag aus. Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts kommt die überwiegende Mehrheit der Klimasimulationen zu dem Ergebnis, dass der Niederschlag ohne wirksamen Klimaschutz im Sommer ab- und im Winter zunehmen wird. Kann der Ausstoß an Treibhausgasen in naher Zukunft deutlich verringert werden, so ist im Mittel fast keine jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge zu erwarten. Im Sommer 2016 führte extremer Starkregen innerhalb weniger Stunden auch im Bayerischen und Oberpfälzer Wald zu folgenschweren Sturzfluten und Erdrutschen. Durch das bergige Gelände ist die Gefahr von Hangrutschungen in der Region erhöht. Wenn die globale Erwärmung ungebremst voranschreitet, steigt das Risiko für diese Schäden. Denn je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen und umso heftigere Niederschläge fallen. Ohne Klimaschutz wird es in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland künftig im Sommer trockener. Der Temperaturanstieg verstärkt die Verdunstung. Davon beeinträchtigt werden Land- und Fortwirtschaft, und auch die zahlreichen Feuchtbiotope der Region.

Die Folgen des Klimawandels sind in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland schon heute spürbar und werden sich insbesondere ohne ambitionierten Klimaschutz weiter verschärfen.

Eine ausführliche Beschreibung der Klimafolgen findet man in den Klima-Steckbriefen:

Klima-Steckbrief Mittelfranken

Klima-Steckbrief Niederbayern

Klima-Steckbrief Oberfranken

Klima-Steckbrief Oberpfalz

Anpassungsmaßnahmen

Die Folgen des Klimawandels wie großflächige und lokale Starkregenereignisse, Georisiken oder die Gefährdung der Artenvielfalt und Ökosysteme zeigen sich bereits heute in der Klimaregion Ostbayerisches Hügel- und Bergland. Deshalb erfordert die fortschreitende Erderwärmung nicht nur, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sondern ebenso, sich an die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen.

Eine Übersicht über wesentliche Anpassungsmaßnahmen findet man in den Maßnahmenblättern im Anhang der Broschüre „Klimaanpassung in Bayern – Handbuch zur Umsetzung“ (Stand: Oktober 2021). Sie beschreiben die Maßnahmen, die sich zur Bewältigung der Klimafolgen eignen und verweisen u. a. auf Praxisbeispiele, einzubindende Akteure und Finanzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt dieses Handbuch bei der Umsetzung von Maßnahmen und führt schrittweise durch den Anpassungsprozess. Eine Auswahl lokaler Praxisbeispiele wird zudem in einer interaktiven Karte im BayKIS vorgestellt. Die Praxisbeispiele können zur Umsetzung von eigenen Maßnahmen motivieren und inspirieren.